Задачи по астрономии нужны не только школьникам и студентам. Они учат работать с формулами, анализировать условия и делать расчёты, близкие к реальным наблюдениям космоса. Разбирая такие примеры, легко понять, как устроено движение планет, почему звёзды видны с разной яркостью и как определяется орбита спутника.

Для подготовки к экзаменам и олимпиадам задачи помогают натренировать логику и внимательность. Здесь важно не просто подставить числа, а уметь выбрать подходящий метод. Одни вопросы требуют геометрии, другие — законов физики, третьи — работы с телескопическими наблюдениями.

Факт: в школьных и вузовских курсах больше половины заданий связаны с практическими вычислениями: от расстояния до ближайшей звезды до оценки траектории космического аппарата. Именно поэтому тренировка на задачах формирует навык применять теорию к конкретным ситуациям.

Практика с примерами и расчётами — главный способ научиться думать как астроном и уверенно решать даже сложные задания.

Коротко: зачем методика и что внутри

Решение упражнений по астрономии требует системного подхода. Если разбирать задания хаотично, легко запутаться в формулах и потерять логику. Когда же есть порядок, расчёты становятся понятнее, а результат — надёжнее.

Что даёт методика:

- экономит время при подготовке к экзаменам и олимпиадам;

- помогает не забыть важные шаги — от эскиза до проверки ответа;

- учит мыслить так же, как это делают исследователи космоса.

Факт: один парсек равен примерно 3,26 светового года. Формула модуля расстояния m−M=5logd−5m - M = 5 \log d - 5m−M=5logd−5 позволяет оценить, как далеко находится звезда. Это базовые приёмы, без которых не обойтись при разборе даже простых примеров.

Как читать примеры и применять: сначала разберитесь с условием, затем смотрите пошаговое решение. Повторите расчёты самостоятельно и проверьте единицы. Такой разбор превращает сухую задачу в понятный инструмент.

🔑Системность делает работу предсказуемой, а результат — проверяемым. Это ключ к тому, чтобы уверенно справляться с заданиями по астрономии любого уровня.

Решение задачи по астрономии: алгоритм

Чтобы справиться с учебными и олимпиадными заданиями, важно идти шаг за шагом. Такой порядок экономит время, снижает количество ошибок и помогает привыкнуть к логике работы астронома.

Шаг 1: прояснить условие и сделать эскиз

Сначала внимательно читаем текст задачи. Выделяем, что дано, и что требуется найти. Часто полезно нарисовать схему: орбиту, направление света или угол между объектами. Даже простой эскиз на черновике помогает увидеть, какие величины связаны.

Шаг 2: выбрать модель

Задачи делятся на несколько типов.

- Геометрия неба — угловые размеры, параллаксы, видимые траектории.

- Фотометрия — яркость и звёздные величины.

- Орбиты — движение планет и спутников.

Определив тип, проще понять, какие уравнения использовать.

Шаг 3: выписать формулы и единицы, задать допущения

Следующий шаг — подготовить рабочий набор. Записываем основные соотношения и сразу проверяем единицы. Расстояние может быть в километрах, а в условии — в парсеках. Если не перевести, ответ получится неверным. Иногда приходится сделать допущения: например, считать орбиту круглой или пренебречь атмосферным поглощением света.

Шаг 4: расчёт и проверка масштаба результата

Теперь подставляем числа и считаем. После вычислений оцениваем, похоже ли значение на правду. Если получилось, что спутник движется быстрее скорости света, значит, где-то ошибка. Такая «проверка на масштаб» спасает от грубых промахов.

Шаг 5: оформить ответ и округление

Даже правильное вычисление можно испортить подачей. В ответе важно указать единицы, округлить результат по правилам и дать короткий комментарий. Например: «Расстояние до объекта ≈ 1,3 пк, что соответствует 4,2 св. года».

Частые ловушки и как их обходить

Ошибки в астрономических задачах почти всегда однотипные:

- забывают перевести единицы;

- используют не ту модель (например, фотометрическую вместо орбитальной);

- не проверяют порядок величины;

- округляют слишком рано и теряют точность.

если сомневаетесь, решите задачу через пропорции. Этот метод часто работает быстрее, чем громоздкие формулы, и позволяет проверить результат вторым способом.

Формулы, единицы, константы: шпаргалка

Без набора опорных величин в задачах быстро теряется нить. Часть ошибок связана не с логикой решения, а с путаницей в единицах. Поэтому удобно держать под рукой компактную «шпаргалку».

Мини-шпаргалка констант и единиц (а.е., пк, св. год, c, G)

В астрономических расчётах чаще всего встречаются:

- астрономическая единица (а.е.) — 1,496 × 10^8 км;

- парсек (пк) — 3,09 × 10^13 км;

- световой год — 9,46 × 10^12 км;

- скорость света c — 3 × 10^8 м/с;

- гравитационная постоянная G — 6,67 × 10^-11 Н·м²/кг².

Знание этих чисел избавляет от необходимости лезть в справочник при каждом упражнении.

Переводы: св. годы ↔ парсеки ↔ километры

Единицы расстояний легко связаны формулами:

- 1 пк ≈ 3,26 св. года;

- 1 св. год ≈ 0,306 пк;

- 1 св. год ≈ 9,46 × 10^12 км.

Эти пересчёты часто встречаются в олимпиадных заданиях. Ошибка в коэффициенте даёт промах в несколько порядков.

Погрешности и значимые цифры

Даже верный расчёт теряет смысл, если в ответе слишком много лишних чисел. Принцип простой: результат не может быть точнее, чем исходные данные. Если в условии дано «расстояние 2,3 пк», то ответ нужно оставить с одной десятичной, а не с пятью.

При обработке наблюдений часто указывают среднюю ошибку измерения. Это помогает оценить, насколько надёжна величина. Лучше честно показать интервал, чем записать красивое, но фиктивное число.

Орбиты и движение: рабочие методы

Изучение движения планет и спутников сводится к нескольким приёмам. Зная форму траектории и законы, можно быстро оценить период, радиус или скорость тела.

Эллипс и параметры: a, e, f — минимум теории

Орбита большинства тел — не круг, а эллипс. Его описывают три параметра:

- большая полуось a — средний «размер» орбиты;

- эксцентриситет e — показывает вытянутость;

- фокус f — точка, где находится Солнце или планета, вокруг которой вращается объект.

При малых e эллипс близок к окружности. В школьных задачах этим часто пользуются, чтобы упростить расчёты.

Закон Кеплера № 3: быстрый расчёт периода/радиуса (с примерами)

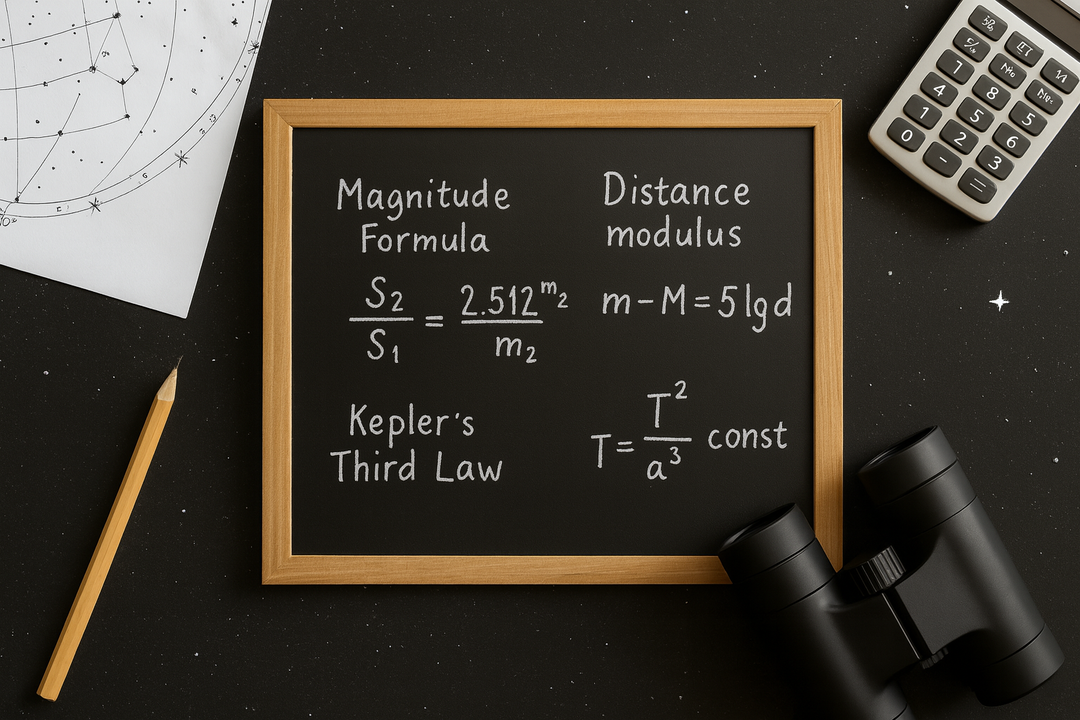

Третий закон Кеплера связывает квадрат периода обращения и куб большой полуоси:

T² / a³ = const.

Для всех тел вокруг одного центра эта константа одинакова. В задачах это значит: если известна орбита Земли (1 а.е., 1 год), можно быстро найти период другой планеты.

Пример: у Юпитера a ≈ 5,2 а.е. Тогда T² = 5,2³ ≈ 140,6. Извлекаем корень: T ≈ 11,9 лет. Так можно оценить орбитальный период без сложных расчётов.

Ньютонианская форма закона Кеплера: когда нужна

Для более точных упражнений используется вариант Кеплера через гравитационную постоянную:

T² = 4π² a³ / (G·M).

Здесь M — масса центрального тела. Эта запись важна, когда речь идёт не только о планетах, но и о спутниках Земли или искусственных аппаратах.

Пример: если нужно найти период низкой околоземной орбиты, берут a ≈ 7000 км, массу Земли и подставляют в формулу. Результат выходит около 90 минут — совпадает с реальными наблюдениями.

простая форма закона Кеплера удобна для планет, но для задач с разными массами или уточнённых расчётов лучше сразу использовать ньютонову запись.

Свет и звёзды: величины и расстояния

Работа с блеском светил и их удалённостью занимает заметную часть задач в астрономии. Чтобы не запутаться, нужно знать три инструмента: шкалу звёздных величин, модуль расстояния и понятие предела видимости телескопа.

Шкала звёздных величин и правило 2,512^Δm

Яркость звезды выражают в звёздных величинах. Это логарифмическая шкала, введённая ещё Гиппархом. Разница в пять единиц соответствует фактору 100 по потоку света. Отсюда следует практическое правило: каждая единица разницы в блеске — это примерно 2,512 раза по интенсивности излучения.

Пример: если объект на 3m слабее другой звезды, он светит в 2,512³ ≈ 15,8 раза слабее. Такие расчёты часто встречаются в олимпиадных заданиях.

Модуль расстояния и параллакс: когда чем пользоваться

Расстояние до звёзд определяют двумя методами.

- Геометрический параллакс. Измеряют смещение объекта на фоне дальних светил при перемещении Земли по орбите. Подходит для близких звёзд (до сотен парсек).

- Фотометрический метод. Используют формулу модуля расстояния: m − M = 5 log d − 5, где d в парсеках. Этот способ позволяет оценить удалённость даже для объектов на краю Галактики, если известна абсолютная величина.

начинайте с параллакса, если звезда ближе 100 пк. Дальше удобнее применять модуль расстояния.

Телескоп и предел видимости (порядки величин)

Ограничение любого наблюдения задаёт инструмент. Невооружённым глазом видно светила до 6m. Любительский телескоп диаметром 20 см позволяет увидеть 13m. Крупные профессиональные установки уходят глубже 20m.

Эти значения полезно помнить при решении задач: если расчётный блеск объекта выходит 25m, а речь идёт о наблюдениях с Земли без крупной обсерватории, ответ явно ошибочен.

работа со звёздными величинами — это не теория ради теории. Это проверка реалистичности расчётов. Если число не укладывается в диапазон видимости инструмента, в решении есть ошибка.

Примеры задач и типичные ошибки

Лучше всего усваивается материал на практике. Разбор реальных примеров показывает, как использовать формулы и где обычно допускают ошибки.

Задачи по астрономии с решениями: 3 примера

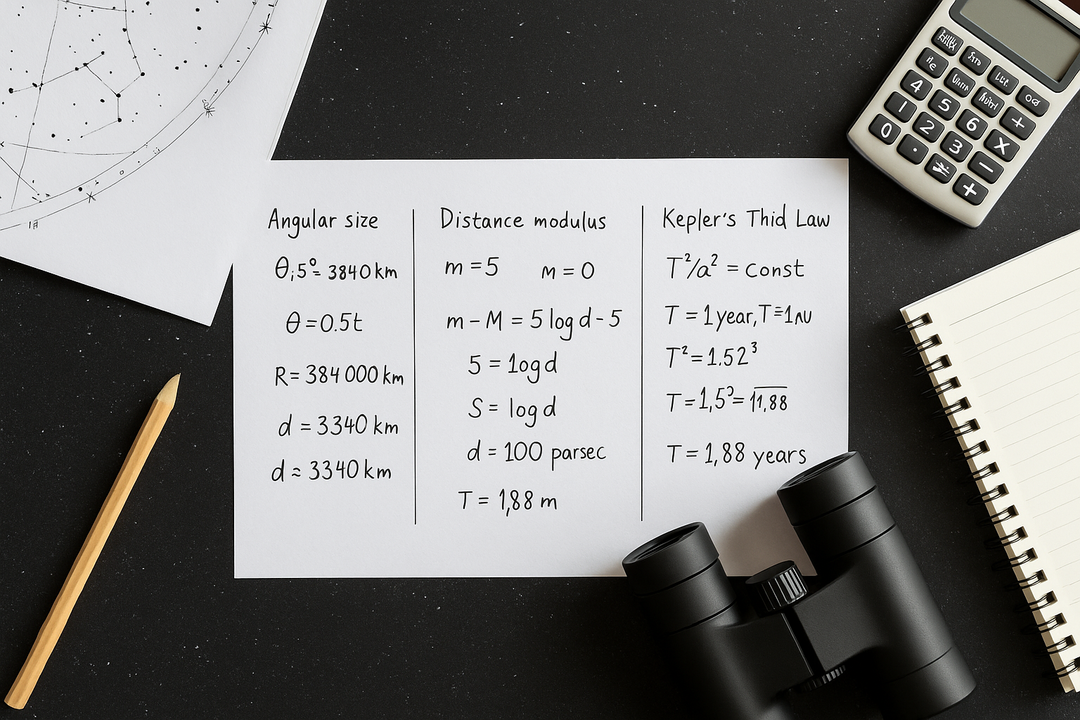

- Угловой размер → линейный размер.

Задача: видимый угол Луны ≈ 0,5°. Расстояние до неё 384 000 км. Найти диаметр.

Решение: d = R·θ, где θ в радианах. θ ≈ 0,5° = 0,0087 рад. Получаем: d ≈ 384 000 × 0,0087 ≈ 3340 км. Ответ близок к реальному значению — 3475 км.

- Модули величин → расстояние.

Задача: звезда имеет видимую величину 5m и абсолютную 0m.

Решение: m − M = 5 log d − 5. Подставляем: 5 = 5 log d − 5. Получаем log d = 2, d = 100 пк. Это примерно 326 световых лет.

- Закон Кеплера № 3 → период.

Задача: большая полуось орбиты Марса a ≈ 1,52 а.е.

Решение: T² / a³ = const. Для Земли T = 1 год, a = 1 а.е. Значит, T² = 1,52³ ≈ 3,51. Корень: T ≈ 1,88 года. Это совпадает с реальным значением.

всегда проверяйте порядок результата. Диаметр Луны в тысячах километров и период планеты в годах — это реалистично. Если выходит миллиметры или секунды, ошибка в формуле или единицах.

Физика задачи по астрономии: пример

В упражнениях встречается связь орбитальных параметров и силы тяжести.

Задача: спутник обращается на высоте 300 км. Нужно найти его период.

Решение: используем ньютонову форму закона Кеплера:

T² = 4π²a³ / (G·M).

a = радиус Земли + высота ≈ 6370 + 300 = 6670 км = 6,67 × 10^6 м.

Подставляем в формулу: результат T ≈ 5400 с ≈ 90 минут. Это соответствует наблюдаемым данным.

такие задачи проверяют умение подставлять реальные константы. Даже если формула известна, без аккуратных расчётов результат будет неверным.

Задачи по астрономии: тренировка

Чтобы закрепить материал, полезно разбирать короткие упражнения:

- Найти параллакс звезды на расстоянии 10 пк.

- Определить, видна ли звезда с абсолютной величиной 10m через телескоп 20 см.

- Вычислить скорость планеты на круговой орбите радиусом 1 а.е.

Такие примеры встречаются в ЕГЭ и олимпиадах. На них легко отточить технику и научиться быстро находить нужный метод.

Итоги

Разбор задач в астрономии — это не сухая теория, а тренировка прикладных навыков. Через шаги алгоритма, работу с формулами и проверку масштаба результата формируется умение мыслить системно.

Практика показывает: достаточно выучить базовые константы, держать под рукой ключевые уравнения и проверять порядок величин — и большинство заданий перестают казаться непосильными.

Итог: чем больше решённых примеров, тем проще выбирать правильный метод и тем меньше риск ошибок. Это универсальный инструмент — для экзамена, университета и любой задачи, связанной с наблюдением и описанием космоса.

Если времени не хватает, закажите решение задач по астрономии на платформе Студворк. Квалифицированные специалисты помогут быстро справиться с любым проектом.

Комментарии