Когда на исходе XIX столетия в России появились первые сборники стихов, символизм в русской поэзии уже невозможно было остановить. Новое течение ворвалось в литературу, чтобы навсегда изменить ее облик туманными образами, намеками вместо прямых высказываний и словами, означавшими совсем не то, что написано. Критики недоумевали, читатели морщили лоб, но уже через несколько лет странный «эксперимент» горстки бунтарей стал магистральным путем развития русского стиха.

Символизм предложил иную оптику для взгляда на мир. Если реалисты XIX столетия описывали действительность такой, какой она предстает глазу, то поэты нового поколения искали за видимым невидимое, за словом — несказанное. Слова превращались в знаки, указывающие на иные, высшие реальности. Но что сподвигло поэтов серебряного века перейти к столь философскому восприятию мира? Попробуем передать настроения тех времен через осмысление творчества значимых фигур нового столетия.

Рождение нового направления

Символизм XX века вырос из европейских корней — французских поэтов Верлена, Рембо, Малларме. Но собственное лицо он обрел на русской почве. В отличие от западных предшественников, которые часто замыкались в башне из слоновой кости, русские символисты мыслили свою миссию пророчески. Они не просто хотели писать красивые стихи — они претендовали на преображение жизни через искусство.

Модернизм пришел в Россию как вызов устоявшимся формам. Декаданс с его мотивами увядания, утонченной меланхолией и эстетизацией смерти стал первой волной, размывшей берега традиционной поэтики. Молодые авторы читали Ницше, увлекались мистикой, искали новые способы передать то, что ускользает от обыденного сознания. Культура рубежа веков требовала перемен, и символисты ответили на этот запрос.

Новый стиль отличался музыкальностью, текучестью образов, многозначностью. Там, где прежняя поэзия ставила точку, символисты ставили многоточие. Их стихи не объясняли — они внушали, создавали настроение, открывали простор для читательского сотворчества. Слово переставало быть просто средством коммуникации и превращалось в магический инструмент.

Валерий Брюсов — архитектор символистской школы

Брюсов вошел в историю как человек, который превратил разрозненные эксперименты в движение. В середине 1890-х годов он выпустил сборники «Русские символисты», где собрал стихи единомышленников (а отчасти написал их сам под псевдонимами, потому что соратников поначалу не хватало). Эти тоненькие книжки произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Брюсов понимал поэзию как ремесло, требующее дисциплины и мастерства. Он работал над стихами с упорством инженера, оттачивал каждую строчку, экспериментировал с ритмами и рифмами. В своих программных статьях он формулировал принципы нового направления, защищал право авторов на полную свободу творчества.

Его собственные стихи отличались чеканной формой и холодноватой красотой. Брюсов воспевал власть, силу, земные страсти — но воспевал их так, что конкретное превращалось в универсальное. Его «Грядущие гунны» пророчили будущие потрясения, его любовная лирика говорила не только о женщине, но и о роковых силах, управляющих человеком.

При этом Брюсов был не просто поэтом, но и организатором литературной жизни. Он издавал журнал «Весы», где печатались все значительные символисты. Он переводил французских поэтов, знакомя русскую публику с истоками течения. Он писал критические статьи, в которых защищал новое искусство от нападок консерваторов. Без его энергии символизм едва ли стал бы тем явлением, каким мы его знаем.

Александр Блок и музыка Прекрасной Дамы

Если Брюсов был архитектором символизма, то Блок стал его душой. Его ранние стихи о Прекрасной Даме создали целый мифологический мир, где земная любовь переплеталась с мистическим поклонением вечной женственности. Русские символисты видели в Блоке воплощение своих высших устремлений — поэта, для которого стихи были не литературой, а формой религиозного опыта.

Прекрасная Дама у Блока — не просто возлюбленная, а символ божественного начала, которое должно преобразить падший мир. Молодой поэт ждал ее прихода с трепетом пророка, ждал встречи, которая изменит все. Его стихи полны предчувствий, туманных видений, игры света и тени. Он писал о храмах, закатах, молитвах — и все это складывалось в грандиозную симфонию о грядущем преображении.

Но Блок не остался в этих мистических высотах. Его путь был движением от небесного к земному, от иллюзий к трезвому взгляду на реальность. В стихах о Прекрасной Даме он искал мотивы света и чистоты, но уже в следующих сборниках мир погружался в темноту. Появились циклы о страшном мире, о ночном городе, о падших женщинах и пьяных поэтах. Блок увидел, что действительность не собирается преображаться по мановению поэта.

Тем не менее его поздняя лирика не стала отказом от символизма. Просто символы изменились. Теперь это были образы метели, ветра, пути, России — загадочной и непредсказуемой. Поэма «Двенадцать», написанная после революции, показала, что символистская поэтика способна откликнуться на грандиозные исторические потрясения. В образе Христа, идущего впереди красногвардейцев, соединились все противоречия эпохи.

Андрей Белый — между философией и стихией

Белый был самым неистовым экспериментатором среди символистов. Его настоящее имя — Борис Бугаев, и он был сыном знаменитого математика. Возможно, поэтому в его творчество так странно сочетались рациональное и иррациональное, философская точность и поэтическое безумие.

Белый понимал символизм и модернизм в литературе как проект тотального обновления культуры. Он не просто писал стихи — он разрабатывал теорию символа, анализировал ритмику русской поэзии с математической строгостью, пытался создать новый синтез искусства и знания. При этом его собственные стихи часто напоминали заклинания, поток сознания, музыкальную импровизацию.

Ритм был для Белого первостепенным. Он считал, что именно через ритм поэзия воздействует на глубинные уровни человеческой психики. Его знаменитые «Симфонии» — прозаические произведения, написанные по законам музыкальной композиции. Его стихи переполнены повторами, звуковыми перекличками, создающими гипнотический эффект.

Белый увлекался антропософией Рудольфа Штейнера, мистическими учениями о перерождении души и эволюции сознания. Эти идеи проникали в его стихи, окрашивали их космическими мотивами. Он писал о золотом руне, о возвращении вечной весны, о преображении человечества. Его утопизм был абсолютным — он верил, что новое искусство создаст нового человека.

В то же время Белый остро чувствовал катастрофичность эпохи. Его роман «Петербург» стал одной из вершин символистской прозы — книгой о городе-призраке, где реальность неотличима от бреда, где все зыбко и обречено. Эта двойственность — между надеждой на преображение и ужасом перед распадом — определяла творческий облик Белого.

Сквозные мотивы символистской поэзии

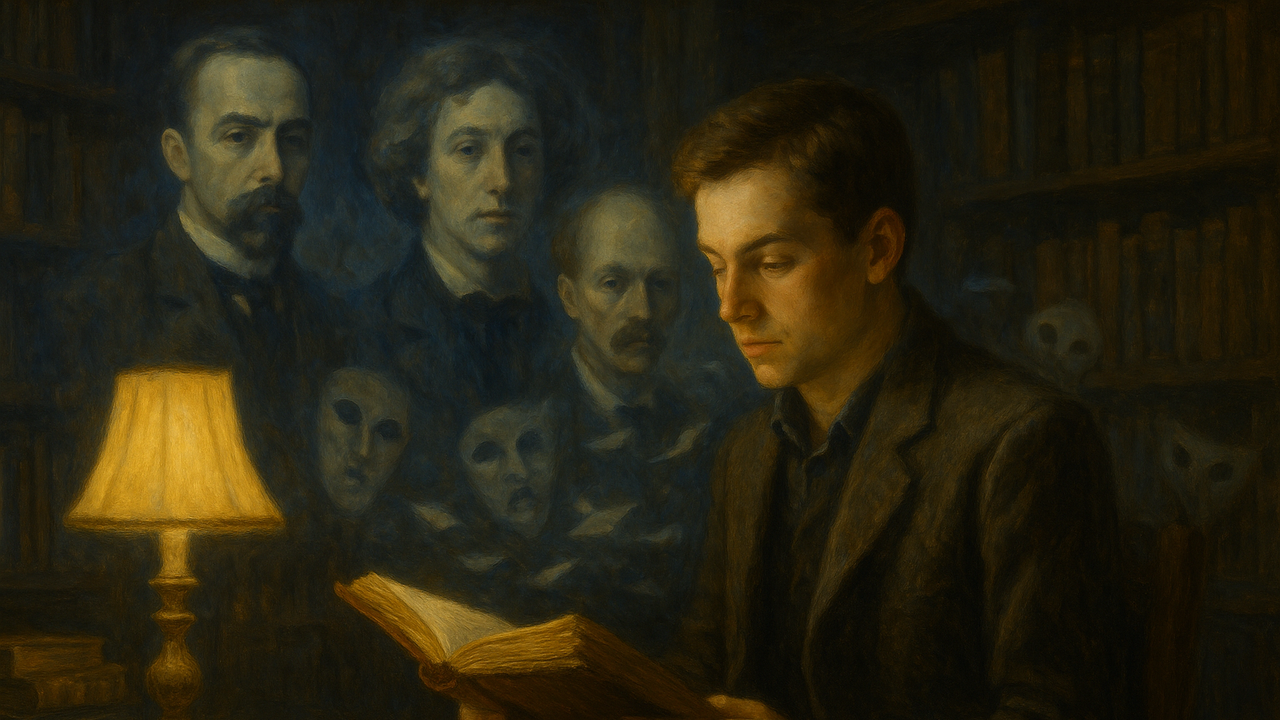

Хотя каждый из символистов шел своим путем, через их поэзию проходят общие мотивы. Эти повторяющиеся образы создавали единую символическую вселенную, в которой учились ориентироваться читатели начала XX столетия.

Город стал одним из центральных образов. Но это не просто Москва или Петербург, а мифологическое пространство, где происходит встреча миров. Городские пейзажи у символистов окутаны туманом, освещены призрачными фонарями, населены фантомами. Город — место соблазна и гибели, но и место мистических откровений. В его лабиринтах блуждает лирический герой, ищущий выхода к иной реальности.

Ночь для символистов — время, когда спадают покровы обыденности. Ночью душа освобождается от дневных масок, ночью открываются тайны. Ночной город, ночные видения, ночные встречи — это не просто декорация, но особое состояние сознания. В ночи властвует луна — любимый символ символистов, означающий холодный, отраженный свет мечты.

Маска — еще один образ. Символисты постоянно играли с идеей двойничества, множественности личности. Человек для них никогда не тождествен сам себе, он всегда надевает маски, играет роли. Эта тема карнавала, маскарада, театральности пронизывает их стихи. За маской может скрываться другая маска, а под ней — пустота или бездна.

Двоемирие — философская основа символистской поэтики. Видимый мир — только покрывало Майи, иллюзия, за которой скрывается подлинная реальность. Поэт — тот, кто способен прорваться сквозь покровы, увидеть истину, недоступную обыденному взгляду. Отсюда мотивы границы, порога, перехода — моменты, когда один мир соприкасается с другим.

Музыка понималась как высшее из искусств, потому что она обходится без слов, без материального воплощения. Все символисты мечтали, чтобы их поэзия стала музыкальной. Они насыщали стихи звуковыми повторами, создавали сложные ритмические рисунки, стремились к тому, чтобы смысл передавался не столько через значения слов, сколько через их звучание.

Цветовая символика играла огромную роль. Белый цвет означал чистоту и смерть, золотой — божественное, синий — мечту и бесконечность, лиловый — мистику и сумерки между мирами. Символисты создавали целые партитуры цвета, где каждый оттенок нес философский смысл.

Наследие символизма

К 1910-м годам символизм как единое движение начал распадаться. Младшее поколение поэтов — акмеисты и футуристы — бунтовали против «старших», обвиняя их в туманности и оторванности от жизни. Сами символисты шли разными дорогами: Брюсов двигался к классицизму, Блок — к трагическому реализму, Белый уходил все глубже в эзотерику.

Но влияние символистов на русскую литературу оказалось огромным. Они раздвинули границы поэтического языка, показали, что стихи могут быть не только способом выражения чувств или идей, но и инструментом познания реальности. Их эксперименты с ритмом, звуком, образом открыли возможности, которыми пользовались последующие поэты.

Символистский стиль с его музыкальностью, намеками, игрой смыслов стал частью генетического кода русской поэзии XX века. Даже те, кто отталкивался от символизма, находились под его воздействием. Ахматова училась у Блока интонации и сдержанности, Маяковский заимствовал у Брюсова масштаб и дерзость метафор, Мандельштам усвоил у символистов понимание слова как самоценной реальности.

Заключение

Культура Серебряного века, несмотря на все катаклизмы XX столетия, сохранила свою притягательность. Символисты создали особый мир, где поэзия была не профессией, а судьбой. Где слово обладало магической силой. Где каждый читатель мог стать соучастником творения смыслов. Этот мир продолжает существовать в их стихах, ожидая новых читателей, готовых погрузиться в многозначный шепот символов.

Хотите заказать статью-сочинение по другой теме или предмету? Смело обращайтесь за помощью к профессиональным экспертам Студворк!

Комментарии